こんばんは、めんだこです。

このところ釣行時に寝ウキを使う頻度が増えました。

少し前に小チヌがたくさん釣れた時がありましてそのとき使っていたのが寝ウキでした。

関連記事:2020年6月13・14日 十数年ぶりにサビキ釣り。のち、いつもの紀州釣り

タナはほんの少し底を切る感じでダンゴ割れの後アタリがあったら(寝ウキが立った瞬間)即アワセ。

これは新しい釣りのパターンとして使えるのではないか。

それ以来試行錯誤しながら寝ウキばかり作り続けています。

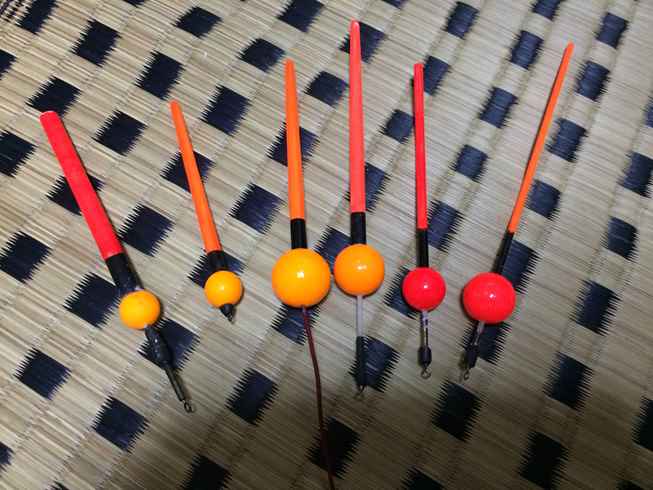

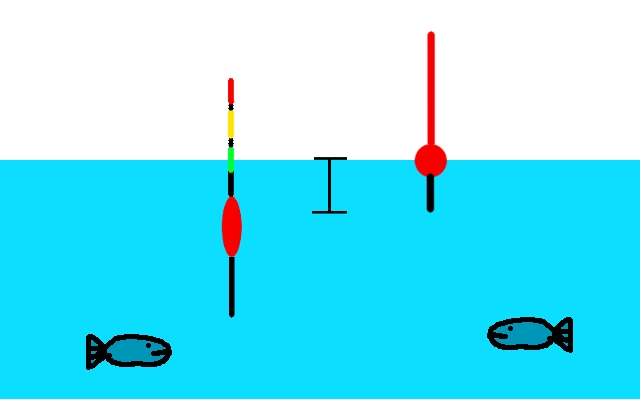

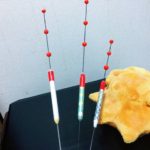

作っているのはこんな感じの、シモリ玉からトップ部分が伸びているタイプの寝ウキです。

関連記事:自作ウキで釣りにいこう! 寝ウキの作り方

アタリがあるとシモリ玉を支点としてトップ部分が立ち上がるので視認性は高いです。

個人的には棒ウキ派なので今まで寝ウキを使う機会はほとんど無かったのですが、このウキを使い始めていろいろ考えることがあったので今日はその辺について綴ってみようと思います。

寝ウキの感度

「寝ウキは感度が良い」という話をよく聞きます。

感度が良い=浮力が小さいと考えがちですがそればかりではありません。

ウキの形状や大きさによる水中抵抗も関係してくるでしょう。

わたしの使っている寝ウキはお世辞にも水中抵抗が小さいとは言い難い形ですが、いちばん感度の良いものはガン玉B(0.55g)相当の力が掛かれば寝ている状態からトップ部分が立ち上がるように調整して作ってあります。

ですので「魚がエサを咥えて引っ張った瞬間=寝ウキが立った瞬間」に即アワセすることだけを考えればわりと感度の良い寝ウキだと思います。

ただそこからウキ全体を引き込むまで待つとなると抵抗も浮力も大きいはずですし違和感を感じた魚がエサを放してしまうかもしれません。

最近の用宗ではその傾向が強くなっている気がするのでじっくりウキが沈むまで待つ釣りには向いていないでしょう。

さて先日、この寝ウキを使って釣りしていた時に気づいたことが一つあります。

この日は小チヌが良く釣れましたが非常に食いが浅く、エサを咥えて吐き出してしまうまでのほんの短い時間にアワセないと針に掛からないような状況でした。

そのときは寝ウキをメインに使用しタナはほんの少し底を切る程度。

寝ウキのトップが立ち上がった時点でアワセを入れる感じでした。

しばらく釣りをしていてふと、「棒ウキではどんな感じのアタリになるのか」と思い寝ウキ⇔棒ウキとちょこちょこ交換しつつ釣りをしてみました。

ちなみに棒ウキ、寝ウキともに浮力はガン玉2B程度です。

結果、寝ウキでは割とはっきりアタリが分かるのですが棒ウキではイマイチよく分からず。

この差はいったい何なのか?

無い知恵をうんうん振り絞って考えてみたのですが、恐らく「魚がエサを咥えてから離すまでの間に引っ張られる糸の移動距離」が関係してくるのかなと思います。

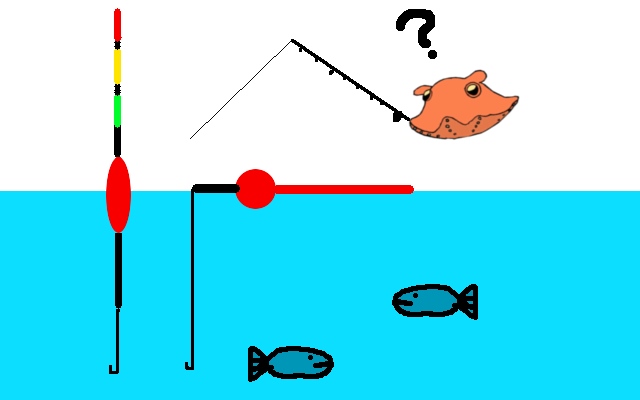

棒ウキの場合

下の画像をご覧ください。

魚がエサを咥えてから完全にトップまで沈んだ状態になるには最低限、海面に出ている棒ウキの長さと同じ分だけ引っ張らないといけないはずです。

ウキによってトップの長さもいろいろですので長ければ長いほど、その分引っ張らねばいけない距離も長くなってくると思います。

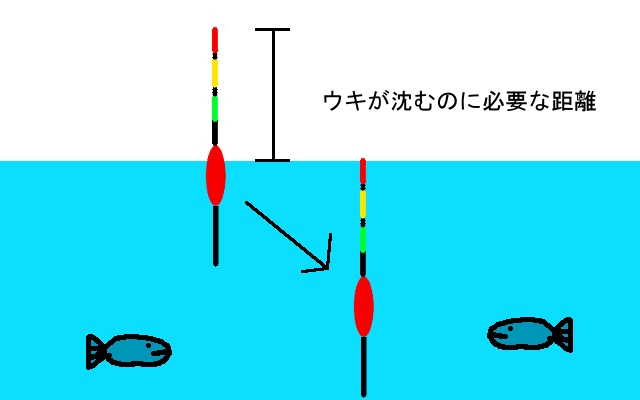

寝ウキの場合

次に寝ウキの場合です。

わたしの作っている寝ウキでは丸シモリがちょうど支点になるのでトップが立ち上がるのに必要な距離はウキの足部分+シモリ玉の半径の長さ。

平均して4~5cmといったところでしょうか。

比較してみると・・・

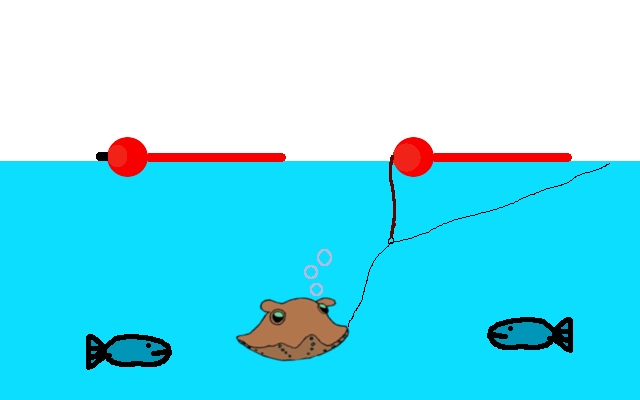

寝ウキのトップが立ち上るための最短距離分、魚が引っ張ったとすると棒ウキではこんな感じになります。

上の画像ですと棒ウキでもアタリは分かりそうな感じです。

しかしわたしの場合、「もうちょっと待って完全に沈んでから・・・」と我慢してしまうので魚がエサを咥えてすぐに離してしまうような状況ですとそれ以上沈むことなく、またウキが浮いてしまうので結局釣ることが出来ないのです。

ちょっとでも沈んだらバシバシアワセればいいのですが棒ウキ使いの方にはわたしのように完全に沈むまで待つ人も多いのではないでしょうか。

もちろんトップが長ければ長いほど、例えば20cmの長さのトップでしたらそのうち4cm沈んだくらいでアワセる方は少ないと思います。

その点、寝ウキですとトップがピコんと立つので「魚が今、エサを咥えた」というのがとても分かりやすく感じました。

感度を突き詰めるには?

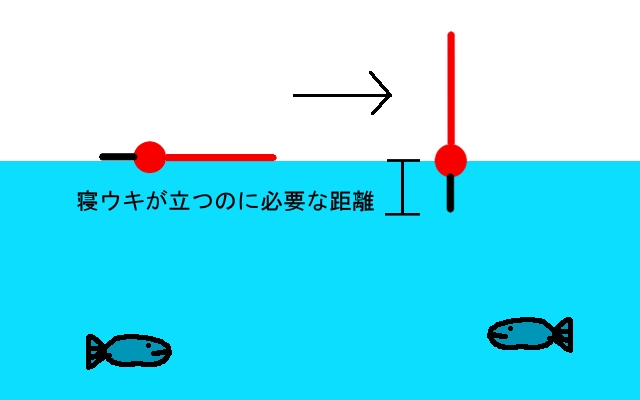

即アワセすることだけを念頭に感度アップを計るのなら、寝ウキのトップが立ち上がるのに必要な距離をもっと短くしていけば良さそうです。

ウキの足部分をさらに短く詰めたり、いっそのこと足はリリアンなどを使ってシモリ玉から直接垂らしてみたり・・・。

ただしここで問題があります。

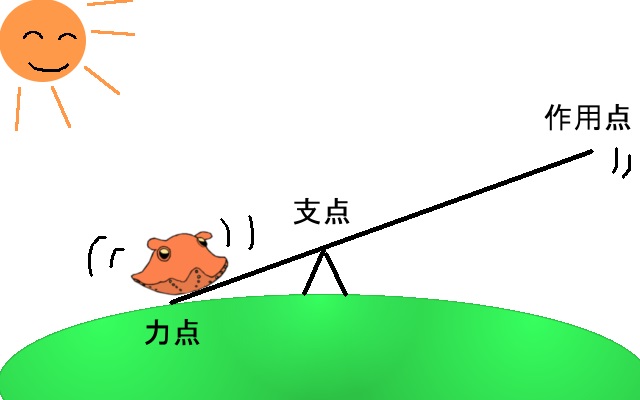

下の画像をご覧ください。

たこがシーソーに乗って遊んでいます。

ちょうどたこ一匹の重さでシーソーの反対側が持ち上がるようです。

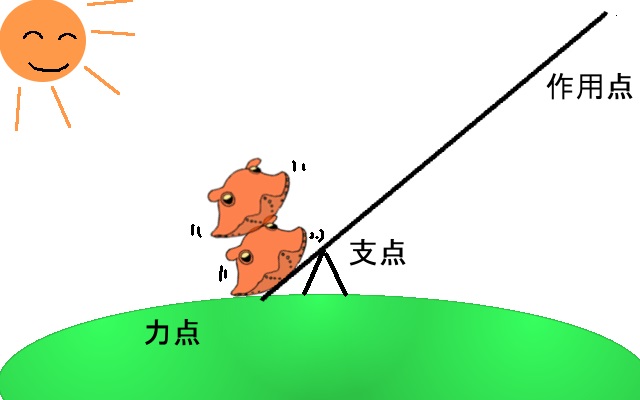

今度はたこが乗っかっている側を半分の長さにしてみます。

先ほどと違い、たこ一匹では持ち上げることが出来ません。

もう一匹仲間を呼んで二匹のたこの重さでやっと持ち上げることができました。

これはたこの原理・・・いや、てこの原理というものです。

支点と力点の距離が短くなればなるほど、より大きな力をかけないと作用点が持ち上がりません。

逆に長くなればより小さな力で作用点を持ち上げることが出来ます。

これを寝ウキに当てはめると、感度を出そうとして足部分を短くし過ぎるとトップが立つにはより大きな力が必要になってくるのです。

それだけなら足部分にオモリを追加してもっと重く調整すればいいのですが、あまり重くし過ぎると立ち上がった時にシモリ玉ごと沈んでしまうため視認性が損なわれてしまいます。

実際にいくつか足を短くした寝ウキを作ってみましたが相当重くしなければトップが立ち上がらず、またガン玉Bや2B負荷で立ち上がるといった微妙な重さ調整が非常に難しいために納得いくものは未だ作れていません。

トップをより軽く、短くすることでなんとかなりそうですが・・・。

しばらくは試行錯誤のウキ作りが続きそうです。

あとがき

以上、寝ウキで釣りをしていて思ったことなど書いてみましたがよくよく考えてみると「そんなこと今さら言われなくても誰でも知ってるよ!」というような事だったかも。

ずいぶん長いこと、紀州釣りは続けていますがいまだに知らないことも多いんです。

ダンゴを投げるだけのシンプルな釣りですが本当に奥が深いですね。

この記事を読んで皆さんの意見などもコメント頂ければありがたいです。

それではまた。

今日はお読みいただき本当にありがとうございました。

いつもブログを楽しみに拝見しています。

今回は釣行記ではありませんでしたが、とても分かりやすく参考になる内容でした。

めんだこさんの寝ウキがすごく欲しくなりました。市販では見たことがないので…

私は紀州釣り初心者で、これまで1号の非自立棒ウキしか使用したことがなく、めんだこさんの今回のブログを拝見して、ほとんどのアタリを見逃しているのではないかと思いました。

めんだこさんの寝ウキウキならもっと期待できる釣りができると確信しました!

今度めんだこさんのHGの用宗港に行って見ようかな(^-^)/

みんつ団子さん初めまして、こんばんは。

ブログ管理人のめんだこです。

記事を読んでいただきありがとうございました!

わたしの使っている寝ウキもオリジナルというわけではなく、だいぶ前に焼津港で紀州釣りをされている方が使っていたのを見せてもらい真似て作ったものです。

市販の寝ウキですと棒状のシンプルなものが多いですよね。

自分としてはピンっと立ち上がったトップが目立つウキがいいなあと思ってシモリ玉付きを自作しています。

本記事のなかにシモリ玉付き寝ウキの作り方へのリンクがありますのでもしよろしければそちらも覗いてみてください。

始めは材料費が少しかかりますが揃えてしまえば一個あたり100円もしないで作れるかと思います。

わたしも今までエサ盗りのアタリだと思っていたのが実はチヌの可能性もあるということに気づいたのは恥ずかしながらごく最近でした。

ずっと棒ウキメインでしたので状況に合わせて寝ウキにしたり、いろいろ試すのは重要だなあと今さらながらに思っております。

用宗は釣果にむらがあるので自信をもっておススメ出来る釣り場ではないですがぜひ一度釣りをしてみてください!

親切にコメントいただき本当にありがとうございます!シモリ玉付寝ウキの作り方のブログも拝見しました!これをヒントに自作寝ウキを作ってみようと思います。

用宗もまた覗いてみます!

次の釣行記も楽しみにお待ちしております!

寝ウキ作りの記事も見て頂いたようでありがとうございました。

市販のウキは確かに性能も間違いはないですが細かいこだわりなどを反映させて自作するウキもまた楽しいものです。

自分の作ったウキで釣れた一枚はまた格別なものがありますよ。

ぜひ用宗に遊びに来てください(^^)/

食い込みが浅くて合わせるための寝ウキですね!

以前、ちょうど書かれている足の短いものを作ったのですが、なんか感度が悪いし、直ぐにお蔵入りでした。

めんだこさんの記事をヒントに、ちょっと足を出したものを作ってみようかなとおもいました。

ありがとうございました!

ついでに、トップにウキゴムを付けられるようにし、さらにトップを継ぎ足せるようにしてみます。これで、感度を調節できるかな。

更に、玉ウキの残浮力を最小限にして、90度の後の食い込みを良くできないかなと思いました。

綺麗に立たせるのが難しくなるのでしょうかね。

感度が良くて食い込みを良くする意味で細身のヘラウキみたいな寝ウキはいくつか作っています。

食い込まない場合は、寝ウキが30度の角度で合わせたりします。

それが、90度まで立つってことですね。

感度も両立させられれば、、うーん、出来たらいいなあ。

梅の父さんこんばんは。

HGの用宗ではここのところずっと、まともにウキが沈むアタリが無いのでどんだけ食いが悪いんだ?と思い現在も寝ウキを制作中です。

感度と視認性の両立が難しく作ってはボツ、を繰り返していましてついさっきも発泡素材を削ってました。

>トップにウキゴムを付けられるようにし、さらにトップを継ぎ足せるようにしてみます。これで、感度を調節できるかな。

更に、玉ウキの残浮力を最小限にして、90度の後の食い込みを良くできないかなと思いました。

さすが梅の父さん、そこまではわたしも考え付かなかったです・・・

トップの継ぎ足しは一つのウキでいろんな状況に対応できそうで面白そうですね。

わたしも真似していいでしょうか?(笑)

理想としてはやはり「ウキが立つ→沈んでいく」なのですが食い込みが悪すぎる今の状況ではもう「沈む」というのは諦めて立つことのみに重点を置いています。

どうしても立ってくれないときはわたしも30度くらいで合わせちゃいますが。

もしくは梅の父さんのようなヘラ浮き形状の寝ウキで抵抗を少なくして食い込んでもらうとか・・・う~ん本当にこの釣りは奥が深いですね!

めんだこさん ごきげんよう。

シモリ玉付き寝ウキのバージョンをたくさん作られたんですね。

ウキの安定性を向上させる目的のシモリ玉ですが、大きすぎると抵抗が増すので

錘で残浮力を調整して色々と試されているのでしょうか。

てこの原理から支点・力点・作用点の考え方も面白いです。

私のウキ作りでは安定性や残浮力という指標をあまり意識していませんでした。

最近、安定性については、ダンゴが割れる前と割れた後の変化、波や2枚潮での

ウキしもりと魚が餌を突いたウキの変化が、それなりに区別して読み取れるため

には、安定性も重要要素に成りうると思えてきました。

順位で言うと【視認性>遠投性>安定性>敏感性】ですかね。

今更ですが、何となくブログを作ろうという気になり、色々と試行中です。

人に見て貰おうと考えると、なかなかうまく整理が出来ないですね。

それなりの形になったらお知らせします。

評論家さんこんばんは。

返信が遅れてすみませんでした。

そうなんです、寝ウキでの即アワセパターンのために改良を重ねているのですが気づくと何個も出来ていました。

もっとも画像の寝ウキ全てが良品という訳ではなく実際に海に浮かべたらイマイチだったものもあるんです。

やっぱり風呂場での浮力調整だけでは使えるウキに仕上がっているかは分からないものですね。

寝ウキのシモリ玉ですがトップが立った時の安定性や仕掛けの張りを意図してつけてあります。

ただ寝ウキですので表層の流れには弱く、また重量も軽いため風が強い特は押されて行ってしまうこともありそんな時は足長棒ウキに変更して釣りをしています。

わたしの場合ですと用宗がそれほど遠投の必要がないことから安定性=敏感性>視認性>遠投性という順番でしょうか。

最近は手投げで何とかなるポイントばかりで釣りしているので杓の出番がほとんどなく、ダンゴが乾いてきたときの水足し用途として使うことばかりです。

本来の使い方ではありませんが少量ずつ水を足せるので意外と重宝しています。

おお、評論家さんもブログはじめられますか。

わたしも記事を書くときはなるべく分かりやすく伝わるように気を付けたりしていますがもともと文章を書くのが大の苦手なのでいまだに一つの記事を仕上げるのにとんでもない時間を費やしてしまいます。

もっと早く書けるようになりたいものです。

ブログ開設時はぜひご連絡ください。

楽しみに待っています。

めんだこさん ごきげんよう。

寝ウキを使った紀州釣りは未経験ですが、利点ばかりではなく欠点も有るんですね。

私は当分、ソリッド棒ウキを試そうと考えています。

安定性の面で、軟質発泡Φ20の浮力と全長50cmのカーボンソリッドを多用しています。

小さな当たりを合わせていくのは、過去にめんだこさんのヘダイ祭りの記事を観て、私も中空円柱ウキで小当たりをガンガン合わせて、プチ・ヘダイ祭りを経験したことが有りましたので重要事項かと思います。

それぞれのウキに合った当たりの変化をどう読み取れるか、いつ合わすかで釣果が左右されることもあります。実釣で良い寝ウキに仕上げていってください。

ブログの件ですが、無料で公開できるところが有ったので登録を進めています。

スマホやタブレットから写真のPCへの取り込み、画像のリサイズ、およびレイアウト等で色々と手間取る作業が必要で四苦八苦しています。

今後は随時、回顧録、ウキ自作、実釣結果等を載せていく予定です。

評論家さんこんばんは。

寝ウキを使い始めて分かったことがもう一つありまして、底切りやハワセての釣りは非常にやりやすいのですが

底トントンですとダンゴが付いている状態では波の上下で立ったり寝たりするためアタリなのかダンゴが割れていないだけなのか

判別しにくいです。

よく見ていれば区別はつきますが棒ウキのほうが分かりやすいので使い分けは大切だなあとつくづく思います。

今年の夏は棒ウキ・寝ウキそれぞれの利点を生かして釣果につながるようにすることを目標にしていくつもりです。

ブログはいろいろ手間はかかりますが長く続けていくと愛着がわいてきます。

開設までは大変ですが応援しています。

めんだこさん ごきげんよう。

一般に関西の紀州釣りでは這わせることが多く、寝ウキが主流になっているようです。

浮力を半分にした水雲ウキを常連さんに配ったところ、軟質発泡材の細いバックアップ材 丸Φ8かΦ6を使って、寝ウキを作ってと要望を貰っているのですが、現状、寝ウキを使った紀州釣りをしていないので、どのような感じに仕上げるのが良いのか、さっぱり分かりません。

カーボンソリッド棒ウキの場合は、浮力部分と目印部分を分離して考えることが出来ますが、寝ウキの場合は浮力部分と目印部分が一体のものが一般的なようで、分離したものは余り見られません。

自作しているカーボンソリッド棒ウキから、錘を外し足も無くしたものを考えています。

イメージは高浮力なバックアップ材 丸Φ8を使用し、浮力部分を30mm~50mm、目印部分を50mmにして、カーボンソリッドΦ1.2を150mm使用して片方側に足環を付け浮力部分を装着、反対側に目印部分を装着して、感度と視認性を持たせたものは有りでしょうか?

評論家さんこんばんは。

確かに関西方面では棒ウキよりも寝ウキでのハワセ釣りが多いと聞きますね。

評論家さんがイメージされているのは先日頂いた寝ウキバージョンの水雲ウキのような感じでしょうか。

わたし自身、一日の釣りの中で寝ウキの出番は決して多くなく、使い方もハワセではなく底トントンで

すが浮力体と目印が分離している形状でも問題ないと思います。

わたしの自作寝ウキの場合ですがウキ全体でみるとシモリ玉プラス棒ウキのような感じですので浮力は大きく

、ウキ全部が沈むにはそれなりに力がいるのですがトップ部分が立つだけでしたらガン玉Bなど少しの力で立つよう

に調整してあります。

アワセもウキを引き込むまで待たずに立った瞬間に入れてます。

他の寝ウキ使いの方がどのタイミングでアワセを入れるかは分かりませんが2~3B程度で立ち上がるような感じに

調整しておけば形状に関係なく、オールラウンドに使えるのではないかと考えますがいかがでしょうか。