こんばんは、めんだこです。

今回の記事、なんかどこかで聞いたことがあるようなタイトルですね・・・。

コロナの影響で外出自粛されている方も多いと思いますが皆さんいかがお過ごしでしょうか。

釣りや散歩以外にこれといって趣味が無いわたしですが、ステイホームしてウキなど作ってしまうとよけいに釣りに行きたくなってしまうので困ってしまいます。

先日なにげなくテレビを見ていたら、家で出来る子供向けの遊び?みたいなものをやっていました。

川原の石を拾ってきれいに磨いてみようというものでしたが、その石というのはわたしが子供のころに見たことがある石でした。

見た目が深緑色でしたので「ブドウ石」と呼んでましたが正式名称は蛇紋岩(じゃもんがん)というそう。

番組では紙やすりで磨いていましたが小一時間くらいでピカピカに光るほど綺麗に磨かれていました。

ほうほう、これは面白いかも。

紀州釣り用のウキを自作しているせいか物を削って形にするのはけっこう好きだったりします。

わたしもこの石で何か作ってみようか。

何がいいかな。

そういえばちょっと前に登呂遺跡(関連記事:近所へ散歩に~静岡市登呂遺跡公園~)に散策に行ったときに売店で見かけた古代のアクセサリー、「勾玉」。

形もシンプルだし頑張れば作れるかもしれません。

蛇紋岩で勾玉作りに挑戦してみることにしました。

石探し

まずは材料となる蛇紋岩ですが静岡市内を流れる安倍川によく落ちてます。

ただ車を止める場所が限られているので川ではなく、用宗港の隣に広がる海岸で探してみました。

てくてく歩いて見るとありました!

ただこの後の加工のことを考えると、ある程度サイズを選ばないといけません。

勾玉に加工するのにちょうど良さそうな大きさのものをいくつか見繕ってみました。

これが蛇紋岩。

表面がつるっとした、深緑色の石です。

それではさっそく家に帰って加工してみましょう。

加工に使った道具など

ふだんウキを作っているので石を削るヤスリ類には事欠きません。

・耐水ペーパーヤスリ(100、240、400、800、1200、2000番)

・小型のこぎり

・平ヤスリ、丸棒ヤスリ

・ルーター

・電動ドリル、ドリル刃

紙やすりはホームセンターで一枚70円くらいで売っています。

平ヤスリ、ルーターは100均のダイソーで購入しました。(ルーターは電池式で700円くらいだったと思います。)

電動ドリル以外は100均やホームセンターでかなり安く手に入れることが出来ます。

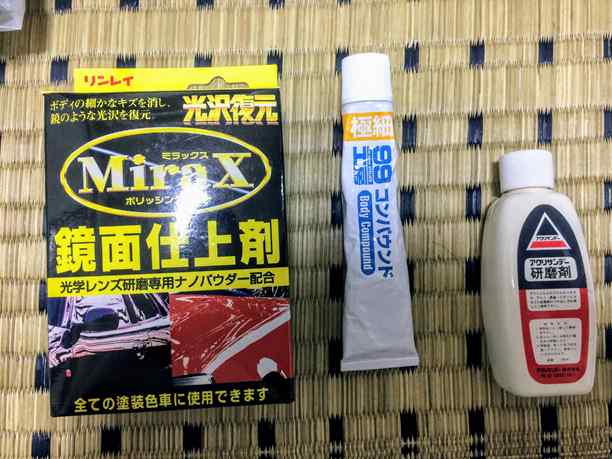

あとは最終の表面磨きに使うコンパウンド。

なぜか家にあった車用のものとアクリル研磨用?のものを使いました。

作ってみよう!

最終的にはネックレスのようにしようかと思いますので最初に紐を通す穴を開けました。

いきなり大きな穴を開けて失敗するのが嫌だったので1.5mm径からスタート。

少しずつ、出来るだけまっすぐになるよう削っていきます。

切削作業時には削った石の粉がでるので水で濡らしながら粉が飛散しないようにする必要があります。

穴あけ完了。

この後2.5mm径のドリルで再度削って穴を大きく広げました。

次に余分な部分をのこぎりで切り落としました。

木を削るようには簡単に切れませんが根気よく切っていくと・・・

切れました。

のこぎりで石を切るというのも変な感じですが切れるもんなんですねえ。

お次は勾玉内側のくびれ部分を削ります。

ここは平ヤスリではちょっと難しかったので丸棒やすりで削りました。

なんか削る作業って無心になれて好きです。

削っているうちにだんだんと形になっていくのがいいですね。

しばらく削っていくと何となく形になってきましたよ。

ここからは勾玉の丸みを出す作業にはいりました。

平ヤスリで角ばった部分を丸くなるよう削っていきます。

あらかた削り終えました。

正面から見るとこんな感じ。

真横から。

背中側のカーブは元々の石の曲線を生かして、ヤスリで整える程度にしてあります。

ここでダイソールーター登場!

さらに細かい部分を気の赴くまま、納得いくまで削ります。

このルーターですが連続稼働時間5分までで回転数の調整はできません。

それとモノにあてるときは力を入れずに軽く触れる程度と本格的なルーターに比べると制約が多いと思うのですがけっこう使えました。(本格的なルーターを使ったことが無いのでちゃんと比較できませんが・・・)

ルーターで削ったあとは表面の仕上げ。

紙やすりの番手の小さい(粗目)ほうから大きい(細目)ほうへと順に磨いていきます。

勾玉内側のくびれ部分は特に磨きにくいので割りばしに紙やすりを巻き付けて磨きました。

紙やすりで磨き終えたら最終仕上げ、コンパウンドの出番です。

コンパウンドを布につけて艶がでるまでひたすら磨く磨く!

完成です!

元が海岸に転がっていた石ころとは思えないほどキレイに磨けました。(自画自賛(^^; )

磨いていくうちに深緑色というより黒っぽくなってしまいましたがまあいいでしょう。

ただ残念なことに、紐を通す穴が2.5mmでは小さすぎました。

革ひもを使うつもりだったのですが3mm以上は欲しいところ。

では再度、穴を大きくするかとドリルで削っていたら負荷が強すぎたのか、勾玉が割れてしまいました(悲)。

壊れてしまったのは仕方ありません。

もう一度作り直しです。

今度は初めから大きめの穴を開けて修正の必要がないようにしました。

直径は4mm、これなら大抵の紐は通るでしょう。

それとこの石は最初のものと比べて表面が凸凹していたので平ヤスリで平らになるまで石の両面を削っておきました。

こうすることで後の作業がやりやすくなったように感じます。

それと一回目の作業ではやらなかったのですが勾玉の下描きを石に描いておいたほうが良いですね。

石が黒っぽくマジックでは見えにくいのでわたしはとがった錐(きり)で引っ掻いて描きました。

2度目の正直、最初のものより時間をかけて削ったのでこっちのほうが上手く出来たかな。

革ひもを通してみました。

いい感じです!

あとがき

子供のころ、川遊びで蛇紋岩を他の石にあてて削ったことがあるので柔らかめの加工しやすい石だとは知ってましたがこうしてちゃんと削ったり磨いたりするのは初めてでした。

ひとつの勾玉を作るのに一日2時間作業、4~5日かかりましたが勾玉の形まで仕上げられたのには自分でもちょっと感激です。

やっぱりモノ作りって楽しいですね。

この記事を見て興味が湧いた方がいらしたらぜひ挑戦してみてください!

きっと面白いですよ。

それではまた。

今日はお読みいただき本当にありがとうございました。

ブラボーです!

勾玉って自作できるんですね。

文明の利器を使っても、4日ですか。

昔の人はすごいですね。それだけに、貴重な品だったのでしょうね。

考古学はちょっと好きで、中学生の時に社会の先生に連れられて縄文時代の土器を探しに行ったことを思いだしました。今じゃ畑になってましたが、土器の欠片と矢尻か矢尻を作った時に削られた破片かわかりませんが、遺跡で見つけましたよ。

自作は思いつかなかったですね〜

いや〜綺麗ですね!

梅の父さんこんばんは。

そうなんです、石を加工するのは初めてなのでダメ元でやってみたのですが意外と形になったので楽しかったです。

蛇紋岩って比較的削りやすい石だと思うのですがそれでも一個作るのに4日ですから。

これでもっと硬い石だったらとても作れる気がしないです。

昔の人はヤスリやルーターなしでどうやって削ったんでしょう?

このあいだ散策に行った登呂遺跡の火起こしもそうでしたが昔の人の知恵って驚かされることが多いです。

社会の授業で土器探しってスゴイですね!

そんな授業があったら受けてみたいなあ。

遺跡ではないですがわたしも中学のころ化石探しに一時期ハマったことがありました。

結局一つも見つけることが出来ませんでしたが・・・。

石を磨いているとつやつやになってくるのが嬉しくて時間を忘れてしまいます。

できあがった勾玉をみて一人でニヤニヤしてました(笑)

お久しぶりです!勾玉いいですね!小学生の時、大きな蛇紋岩拾ったことありましたが、家へ持ち帰りしばらくしてポイッとどこかへやってしまいました・・・。今となっては惜しいことをしてしまいました。めんだこさんみたいに大きな勾玉出来たかもしれないのに・・・。

栃平さんこんばんは。

ご無沙汰しています。

何を作ろうかと考えて頭に浮かんだのが勾玉でしたが自分でもなかなか良い出来なのではと思っています。

そうですか・・・栃平さんも蛇紋岩拾ったことあるんですね。

わたしは子供のころから「ブドウ石」と勝手に名付けていたので正式な名前を知ったのがつい先日でして。

他の石と違ってツルツルとした感じで子供のころ川遊びの時には良く拾って遊んでました。

たぶんですが県内の河川や海岸には探せばけっこう落ちていると思うので気が向いたら磨いてみてください!

ピカピカつやつやになるのがけっこう癖になるかもです(笑)

何か形にしなくても、磨くだけでかなり綺麗な物が出来そうですね!それと近頃は野鳥の写真撮りに精を出しておりますw

そうですそうです!

このあいだも少し大きめの蛇紋岩を拾ってきて今も磨いている最中なんです。

これは何か作るつもりではなく単にツルツルにしたいだけなんですがちょっと手を加えるだけで(根気は要りますが)ただの石ころが綺麗になるのは面白いものです。

野鳥の撮影もいいですよね~。

わたしも身近な鳥ばかりですがうまく撮れると嬉しくて散策や釣りに出かけるときはいつもカメラを持っていくようにしています。

でも動きの速い小鳥などは鳴き声はしてもどこにいるのか分からないことが多く、見つけてもじっとしてくれないのでもっとスキルをあげなければと思っています(笑)

自分もおんなじですw上手く撮れるととても嬉しいので何度もいってしまいますw

めんだこさん ごきげんよう。

新型コロナ感染防止で、他人との接近を減らすために、外出機会が無くなっています。

毎日、在宅で仕事をテレワークで続けると肉体的にも精神的にも厳しい状況で、もう限界を超えたかなと感じています。健康維持のため、静養がてらで釣り三昧も良いかなと企んでいる次第です。

めんだこさんは多趣味で、身近に取り組めることに目配せが行き届いてるようですね。

私はなかなか石削りまでは手を伸ばすことは出来ないです。

しかし、ありふれたような石が磨き込むと、あんなに艶が出てくるとは驚きです。

今年も梅雨に入って紀州釣りがやり辛い時期になりました。

先週まで紀州釣りと遠投カゴ釣りの両方をやっていましたが、4月からめぼしい魚を釣っていません。(チヌも真鯛もボーズの連続です)

何故、釣れないのかを自問自答していましたが、今年釣った真鯛の胃袋の中の状況から一つの推論を立てました。

・1/11 57cm、1/19 53cm、1/26 58cm、2/2 64cm:各々のり数本しか残っていない。

・4/6 46cm 卵を持ったメス:のり数本+シラサエビいっぱい。

・6/5 49cm 卵を持ったメス(知り合いの釣った分):のり数本+シラサエビいっぱい。

私が4月に釣った真鯛、6月に知り合いが釣った真鯛とも同じくノリとシラサエビだけです。1月・2月に釣った真鯛は胃にノリしかなかったので、冬から今まで栄養価の高い餌を獲れずに、ほぼ絶食状態だったことが推測できます。

卵を持っているのに撒き餌のシラサエビを食べるまでは栄養を付けるための甲殻類を食べられなかったようです。

このことから、どうも須磨浦全域で大型魚の餌となるものの絶対量が少なかったと言えます。廻りの海全体の餌不足だとすれば、手の施しようもないです。

冬に高水温だったことが災いして食物連鎖のバランスが狂ってきているのかもしれません。

これに関係しているのか、先日、須磨浦一文字に渡った時、朝9時くらいまで(過去記憶に無いほど)海水の透明度が高く、10m位前の海底まで見渡せるほどでした。

水族館で魚を見るような感じで、小さなメバルが大きな群れを作っていて、1m級のナルトビエイが優雅に泳ぎ、隣でルアーを投げていた人は足元の海底で40~50cmの逸れ真鯛が1匹、藻の無いところを餌を探して泳いでいたとのことでした。

とはいっても例年通りに岸近くでは小鯖、豆鯵、片口鰯、ピン鱚が釣れ出しており、梅雨の雨で海況が上向くことを期待しています。

釣れなくても晴れて風向きが良い、または風が弱い日には海辺に吸い寄せられています。

評論家さんこんばんは。

相変わらず毎日のニュースはコロナばかりで気が滅入ってしまいますね。

わたしのほうは仕事もコロナの影響をほとんど受けなかったので良かったですが毎日のように自宅にこもってテレワークは精神的にもきつい事と思います。

一時期よりも少し落ち着いてきた感じですので釣りや散策などで気分転換も良いのではないでしょうか。

石磨きは思いつきでやってみたのですが意外と面白く、今も一つ研磨中です(笑)

マダイの胃袋の話を読んでですが、わたしの持っている海野徹也著「クロダイの生物学とチヌの釣魚学」のなかで冬場、越冬のためにチヌが海藻をよく食べているというくだりがあったのを思い出しました。

体内に蓄えた脂肪を効率よくエネルギーに変えるために食べるとのことです。

これがマダイにも当てはまるとしたら評論家さんの釣った4月、6月のマダイの胃にまだノリが入っていたのは満足に他のエサを食べることが出来ずに自身の脂肪を頼りに生きていると言えますね。

そうなると今年はもうしばらく厳しい状況が続くのかも知れません。

静岡も3月後半くらいからかなり渋い状況が続いております。

あまりに渋いので魚はいるのか?と先日カメラを放り込んでみたのですが案の定魚の姿はほとんど見受けられず、おまけにいつもなら小石だらけの海底が泥で埋まっている状態でした。

これが原因で釣れないのかは分かりませんがじょゆ協が好転してくれればとわたしも願っております。

めんだこさん ごきげんよう。

真鯛の胃袋の中身から海の中の餌事情を予測してみましたが、めんだこさんの情報でチヌの解説本では、冬場に海藻を食べて越冬するとのことから、須磨浦の海ではそれが真鯛にも適用できることが判りました。なかなか魚が釣れない一因が、須磨浦海岸一帯の餌不足にある可能性大です。餌が無いので接岸しても荒食い出来ずに、餌の在りそうなところへ移動してしまうのでしょう。

実は釣った真鯛は魚好きの人に差し上げていたのですが、その条件に何を食べていたのか胃袋の中身をチェックして貰うようにしていました。次回の釣りに活かそうと考えていました。

元々余り釣ってないのですが、チヌの場合は貰い手が居ないのでリリース前提となり、胃袋の中身をチェックまでは行えていませんでした。

釣れない中でも釣れるようにするために、今後は魚が回遊する可能性の高い場所を探していこうと考えています。潮通しの良い場所であったり、毎日撒き餌の投入が有る場所等です。

評論家さんこんばんは。

推測通りエサ不足による魚の移動が釣れにくい原因だとするとけっこう深刻ですね。

今後それが解消されれば釣果も良くなってくると思われますが自然相手ですから新たにポイントの開拓をしつつ

釣り場情報に目を光らせることが重要になってくる感じでしょうか。

魚の胃袋のチェックは次回以降の釣りに役立つ貴重なデータですがわたしもチヌについては家族の反対もあって

ほぼ毎回リリースです。(ごくたまに死んでしまったものは持ち帰ったりします)

ですのでわたしも評論家さん同様、チヌの胃袋の中身は把握できておりません。

釣ったチヌを殺さずにチェックできれば一番なのですがこればっかりは仕方ないとあきらめております。